所有権と用益物権・担保物権の関係を正確に理解することが,民法の物権と不動産登記法の理解のカギになります。

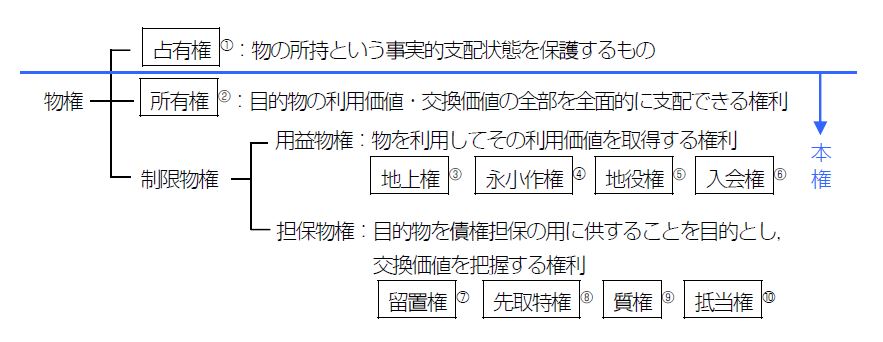

民法には以下の10種類の物権が規定されています(四角囲いになっているのが物権です)。

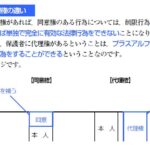

所有権と用益物権・担保物権が以下のような関係であると誤解している方が多いです。

所有権に用益物権や担保物権がくっついているイメージを持っている方がいます。

しかし,これだと,たとえば,以下のことが理解できなくなってしまいます。

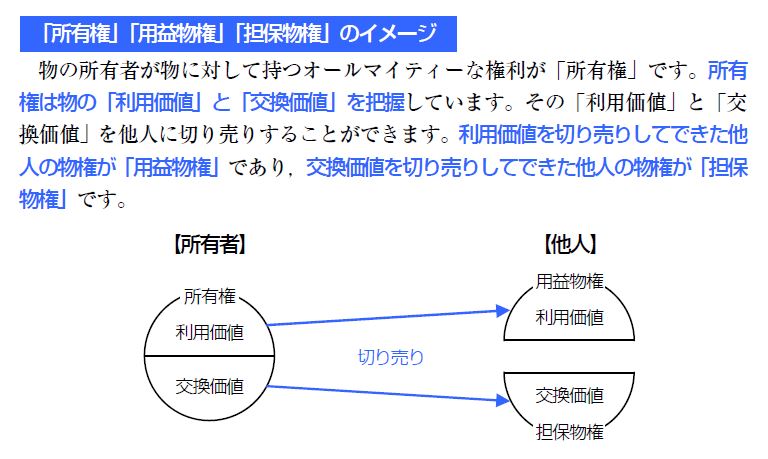

では,どう理解すればよいのか。

以下のように理解してください。

所有権は,物の「利用価値」と「交換価値」からなります。

所有者が,「利用価値」を切り売りしてできた物権が用益物権です。

所有者が,「交換価値」を切り売りしてできた物権が担保物権です。

所有者は,利用価値や交換価値を切り売りしてしまっているので,以下のようになるのです。

利用価値を切り売りしてしまったからです。

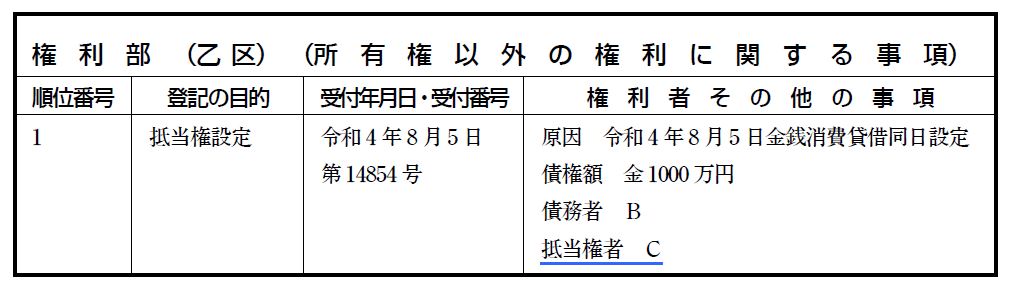

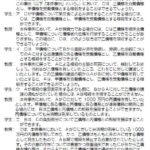

また,不動産登記法において,以下のようなハナシがあります。

これは,Cの抵当権は,Bの所有権の交換価値を切り売りしてもらってできた物権だからです。

Cの抵当権は,Bの所有権を前提とするため,Bの所有権がなくなれば,前提がなくなり消えてしまうのです。

よって,Cの抵当権の抹消の登記もする必要性が生じます。

したがって,Cの承諾を証する情報を提供し,Cの抵当権の設定の登記を職権抹消する必要があります。

こういうのが「基礎」であり,基礎講座や基本テキストで身につけていただきたいことの1つです。

松本 雅典