司法書士試験の新教科書(テキスト)・松本雅典著『リアリスティック』シリーズ、『リアリスティック不動産登記法 記述式』『リアリスティック商業登記法 記述式』および『スマートリアリ』についての情報をまとめたページです。

リアリスティック一発合格松本基礎講座を全科目受講中の方は、『リアリスティックテキスト』をスマホ、タブレット等(Web上)で閲覧可

※閲覧可能期間

当該科目のLIVE講義の開講日~目標年度の本試験当日

※Amazon のアソシエイトとして、リアリスティック株式会社は適格販売により収入を得ています。楽天、Yahoo!、紀伊國屋についても同様です。

本シリーズのコンセプト

~~本シリーズ1冊目『リアリスティック民法Ⅰ[総則]』初版はしがきより一部抜粋~~「リアリスティック」には、現実的に、徹底的に現実的に合格だけを考える、という意味を込めています。

そのため、このテキストでは、以下のすべてを実現しようとしました。

多すぎず少なすぎない情報量

自分の知識にできなければ意味がありませんので、掲載する知識は多くしすぎないようにしました。

しかし、それで知識不足になってしまっては仕方ないので、少なすぎる情報量でもありません。

受験界の中では、情報量は「真ん中」あたりに位置するかと思います。

体系的な学習

法律は「理解」を伴う学習でなければなりません。

表面的に知っているだけでなく、「わかる」になっていないと、問題は解けません。

「わかる」の語源は「分ける」だといわれています。

たとえば、ある知識を示されて、「この知識は代理の要件である顕名のハナシ、この知識は無権代理人の責任追及の要件のハナシ」ということができれば、ほとんど理解できているといっていいでしょう。

そこで、体系だった学習ができるように、見出し・小見出しのつけ方にかなり気を配りました。見出し・小見出しは、知識を入れるボックスです。

このテキストの見出し・小見出しが、私の頭の中にある民法の知識を入れているボックスであり、みなさんの頭の中に知識の受け皿として作っていただきたいボックスです。

わかりやすい表現

法律は、日常用語と異なる使い方をする用語が多いですし、難しい言い回しも多いです。このテキストでは、初めて法律を学習する方にもわかりやすい表現を心がけました。

しかし、これは「正確性」との関係で大変なことでした。わかりやすく言い換えれば、それだけ不正確な表現となってしまうリスクが高くなります。

たとえるなら、英語の日本語訳です。英語を日本人にわかりやすく説明したのが日本語訳ですが、日本語に訳す際に意味が変わってしまうリスクがあります。

絶対に不正確にならないようにするには、日本語に訳さなければいいのですが、それでは日本語訳になりません。

法律も、条文や判例の表現そのままの説明であれば不正確な表現となるリスクはありません。

しかし、それは、みなさんがテキストに求めていることではないでしょう。

よって、「不正確な表現とならないよう、わかりやすい表現をする」、これに可能な限り挑戦しました。

基本的に「結論」→「理由」の順で記載

書籍は、著者という他人が書いた文章を、著者の助けのない中、自分の頭の中で理解しなければなりません。

これは、どんな書籍でも同じです。

理解しやすい書籍にするには、著者が自分の自由な順で説明するのではなく、ある程度決まったルールに従うべきです。

そこで、説明順序は、基本的に「結論」→「理由」の順としています(説明の都合上、先に理由がきてしまっている箇所も少しあります)。

理由付けを多く記載する

私が毎年講義をする中で調べ、ストックしていった理由付けを、このテキストに記載しました。その数は、相当な数になります。

思い出し方を記載する

知識を記載する前に、「共通する視点」「Realistic rule」「判断基準」などを説明している箇所があります。

これらは、“複数の知識を思い出すための思い出し方”です。その他にも、いくつもの思い出し方を記載しています。

試験でしなければならないことは、「思い出すこと」だからです。思い出し方まで記載していることに、このテキストの特徴があります。

図を多めに掲載する

民法の法律関係は、図を描いて理解するのが最も有効です。そこで、可能な限り多くの図を掲載しました。

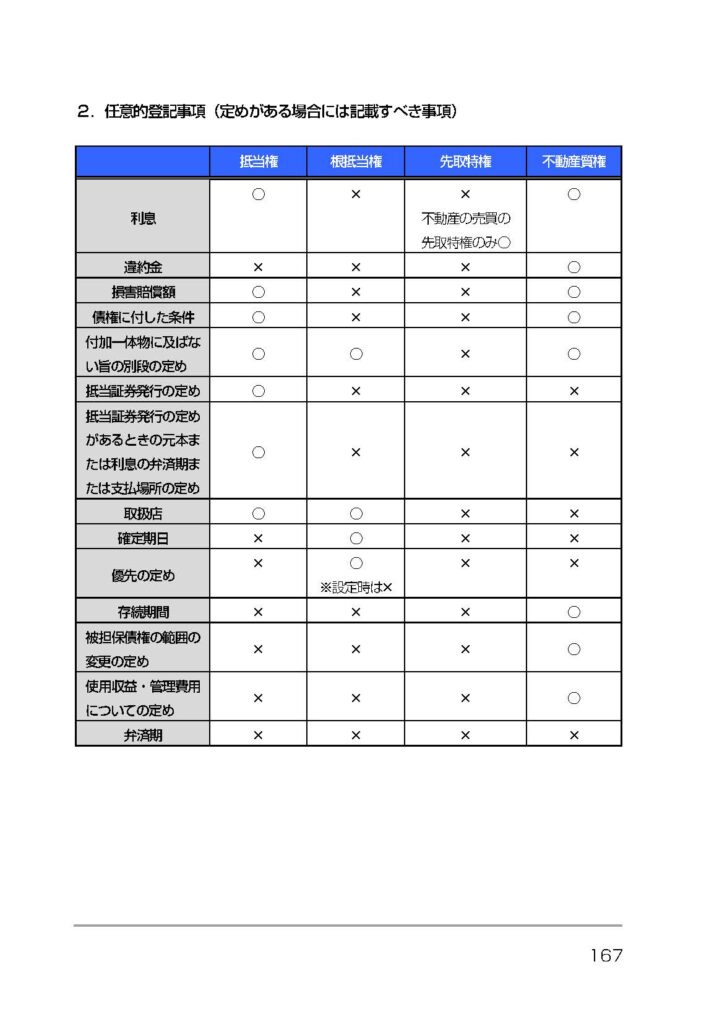

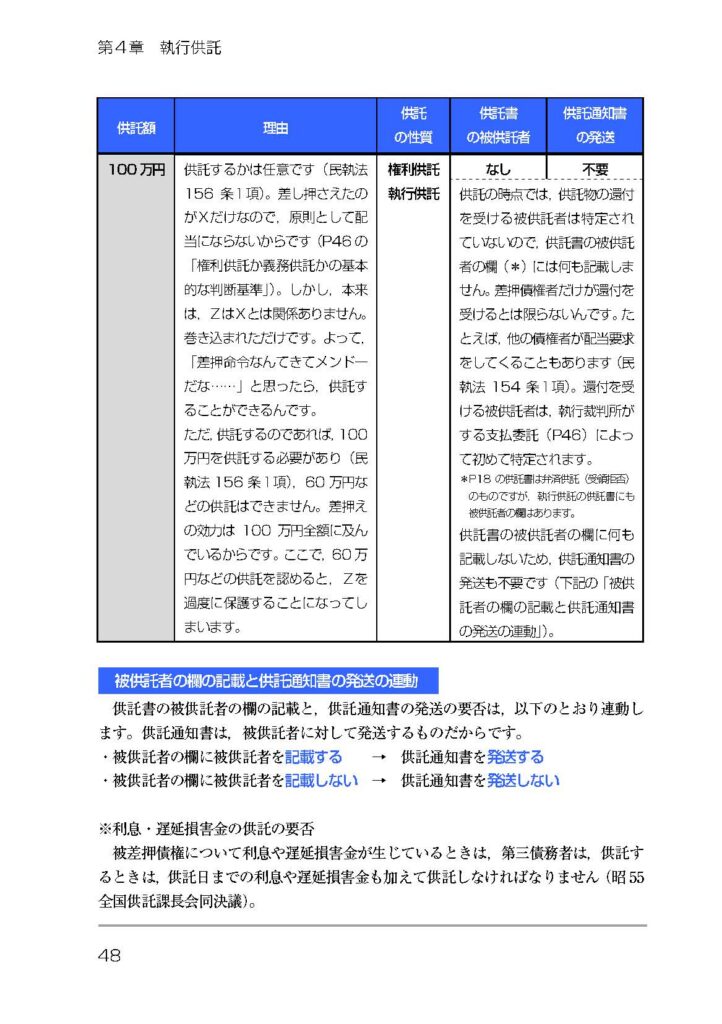

表は適宜掲載する

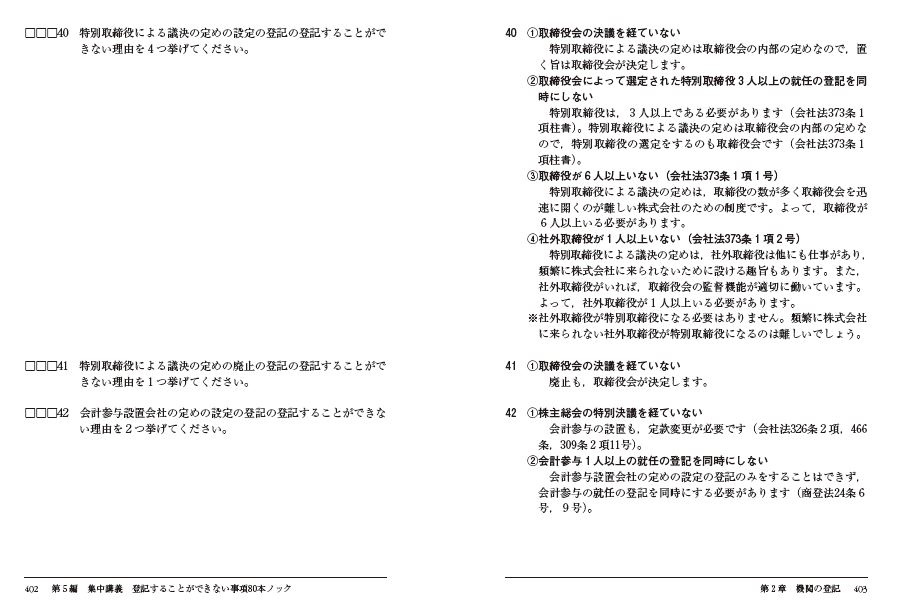

テキストは、単なる記憶ツールではなく、理解していただくためのツールでもありますので、表を中心に構成してはいません。しかし、比較して記憶したほうが記憶しやすい知識もありますので、そういった箇所は表を適宜掲載しました。

このように、1つのテキストで、かなり欲張りました。

それがどれほど成功しているかは、読者のみなさんの評価に委ねるしかありません。

このテキストは、6年半前の私へのプレゼントでもあります。

6年半前、私は受験勉強を開始しようとしていましたが、自分が理想とするテキストはありませんでした。

その理想が、このテキストです。

6年半前の私にあげたら満足してくれるか、そんなことも考えながら書きました。

*以下、いずれも各科目の最新版を表示しています。

民法

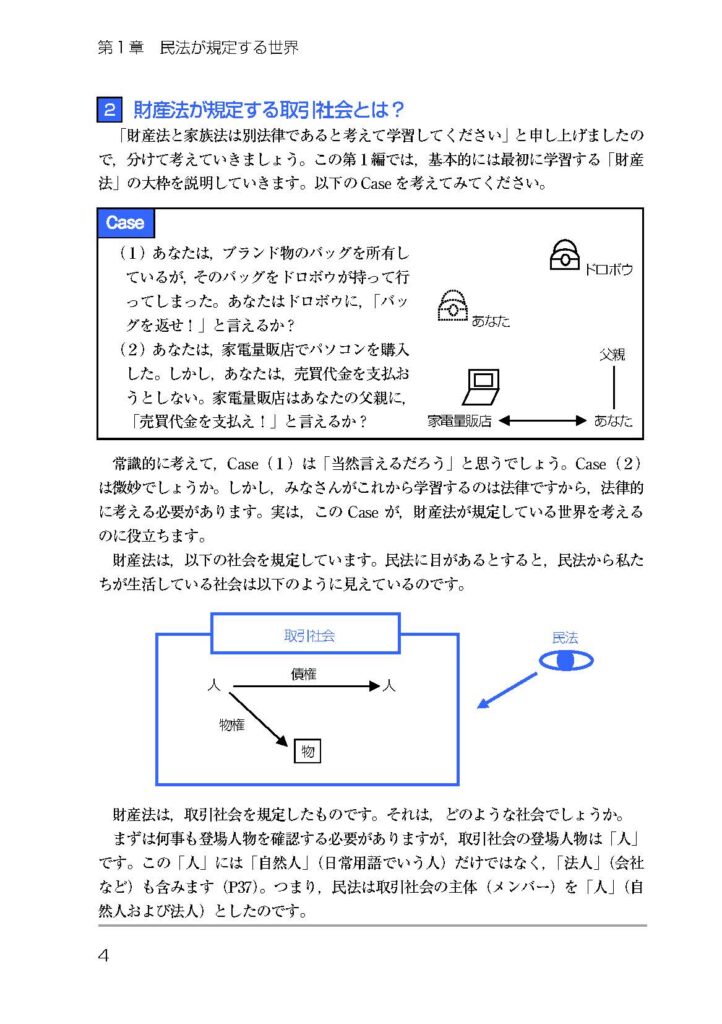

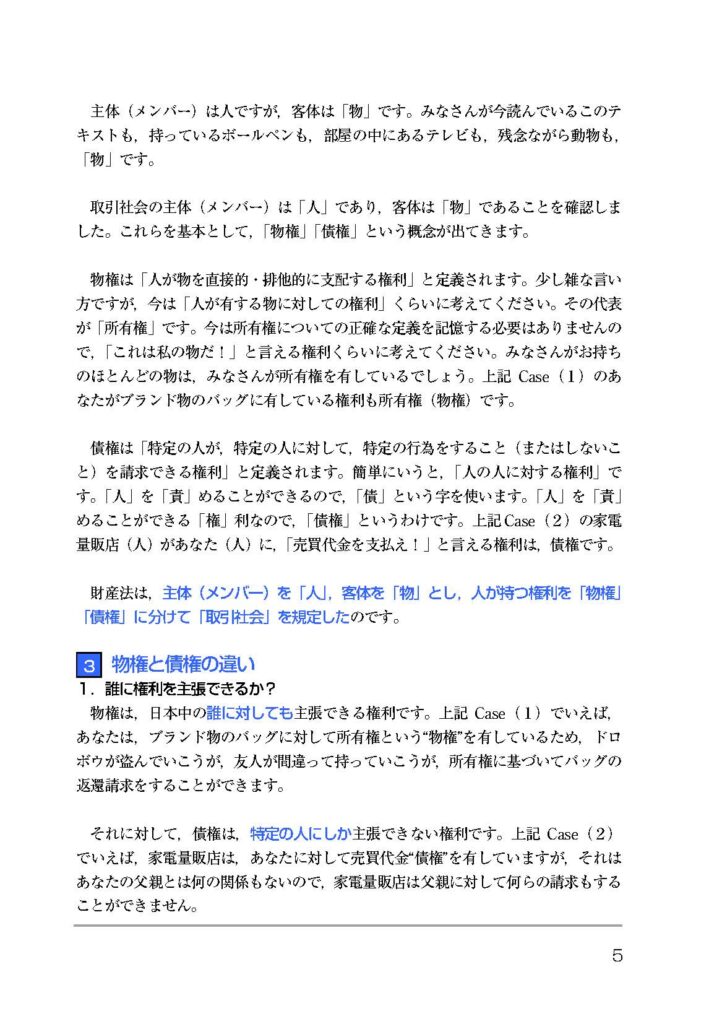

2.見本

2.誤植(25/6/23更新)

■Ⅰのテキスト

*まだ誤植は発見されていません。

■Ⅱのテキスト

以下の誤植は、増刷の際には修正しています。

| 誤(×) | 正(◯) | |

|---|---|---|

| P96/下から2行目

24/5/22追記 |

あれば程度 | あればある程度 |

| P228/下から4行目(2個所)

24/5/22追記 |

P194の2. | P191~192の2. |

■Ⅲのテキスト

| 誤(×) | 正(◯) | |

|---|---|---|

| P364/下から2行目

25/6/23追記 |

上記Caseの柱が朽ちていたのが、建物を建築した | 上記Caseの石垣が朽ちていたのが、石垣を建築した |

2.令和6年5月の離婚後の共同親権などの改正によるⅡのテキストの修正点(25/8/5追記)

令和6年5月、離婚後の共同親権の導入などの改正がされました(令和6年5月24日から2年以内に施行)。

この改正で、養育費の履行確保の改正もされました。

この改正に対応したのがⅢのテキストの【第6版】ですが、Ⅱのテキストについても以下のデータ記載の修正が必要となります。

・2024年5月民法改正による『【第4版】リアリスティック民法Ⅱ』の修正箇所(PDF)

不動産登記法

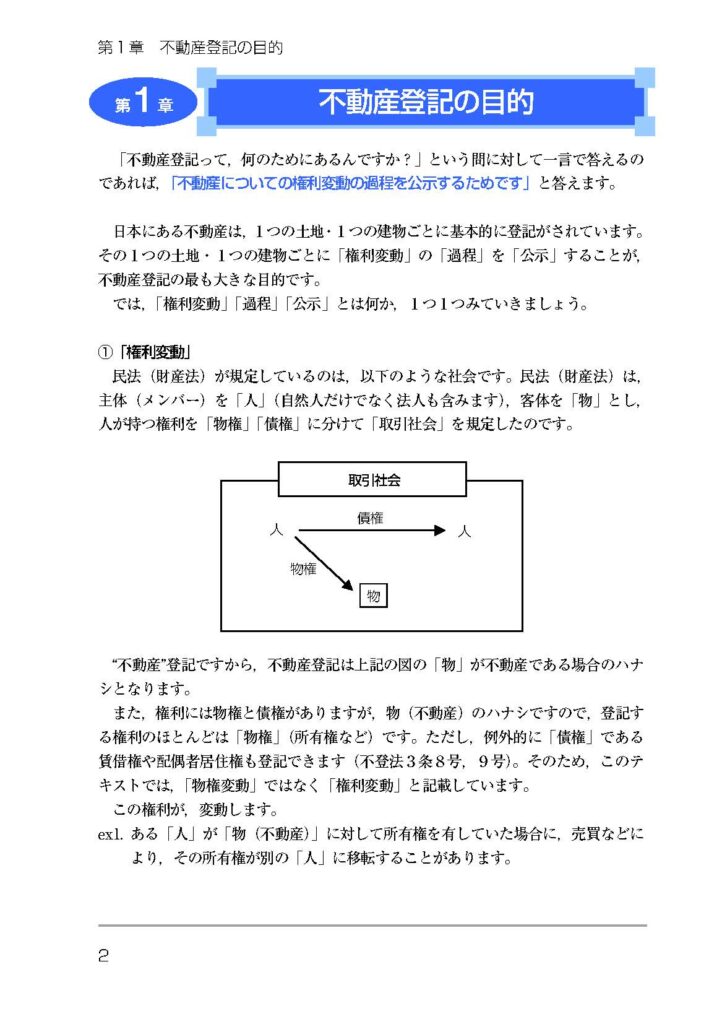

3.概要

民法は、研究している学者も多く、体系書が多数あるため、体系がほとんど確立しています。

しかし、不動産登記法は確立しているとはいえません。1つ確立しているといえるのは、不動産登記法の条文ですが、不動産登記法の知識が相当なければ、条文順で学習するのは困難です。

また、不動産登記法に欠かせない先例・通達・登記研究の質疑応答は、必ずしも条文単位で出るわけではなく、見方によってはバラバラに出ます。

つまり、不動産登記法の説明順序は固まっていないのです。

そこで、このテキストでは、私が体系を作成しました。不動産登記法を初めて学習する方でも無理なく学習できるような体系にしました。

これがどれだけ成功しているかが、このテキストが「受験界で最もわかりやすいテキスト」となれるかの大きな要素となります。

不安と期待を併せつつ、私の頭の中にある不動産登記法の体系を「テキスト」という形で受験界に送り出します。

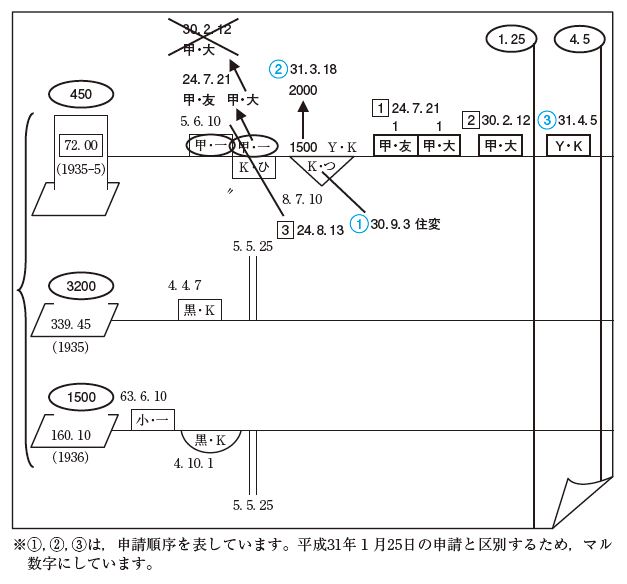

3.見本

3.誤植(25/2/8更新)

■Ⅰのテキスト

| 誤(×) | 正(◯) | |

|---|---|---|

| P141/下から8行目

24/7/5追記 |

P112(2) | P108 |

■Ⅱのテキスト

| 誤(×) | 正(◯) | |

|---|---|---|

| P160/1行目

25/2/8追記 |

※設計書は、提供しません。不動産工事の先取特権の保存の登記であってもです。 | ※設計書は、提供しません。不動産工事の先取特権の保存の登記であってもです(宅地の造成工事について〔昭56.1.26民三.656〕。ただし、附属建物の新築については設計書の添付が必要です〔不登令別表44添付情報ロ〕)。 |

3.令和6年5月の離婚後の共同親権などの改正によるⅡのテキストの修正点(25/8/7追記)

令和6年5月、離婚後の共同親権の導入などの改正がされました(令和6年5月24日から2年以内に施行)。

この改正で、養育費の履行確保の改正もされました。

この改正に対応したのが民法Ⅲのテキストの【第6版】ですが、不動産登記法Ⅱのテキストについても以下の修正が必要となります。

| 修正前 | 修正後 | |

|---|---|---|

| P156/四角1の7行目

25/8/7追記 |

一般の先取特権は4種類 | 一般の先取特権は5種類 |

3.令和7年1月の不動産登記規則の改正(検索用情報の申出)による修正点(25/8/22追記)

令和7年1月、不動産登記規則が改正され、検索用情報の申出の制度が導入されました。

また、この制度についての通達が、令和7年3月3日に発出されました(令7.3.3民二.373)。

この改正の施行は令和7年4月21日であり、令和8年度司法書士試験から出題範囲になります。

この改正に伴い、以下のデータ記載の修正が必要となります。

・令和7年1月の不動産登記規則の改正によるテキストおよび問題集の修正(PDF)

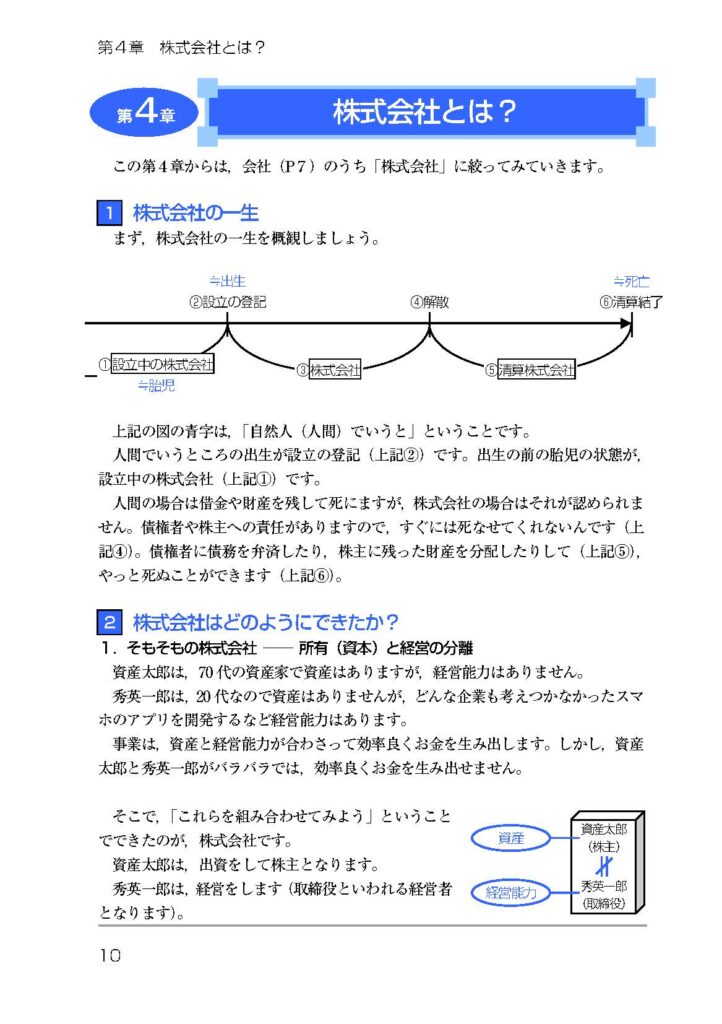

会社法・商法・商業登記法

4.概要

その原因は、主に以下の2つです。

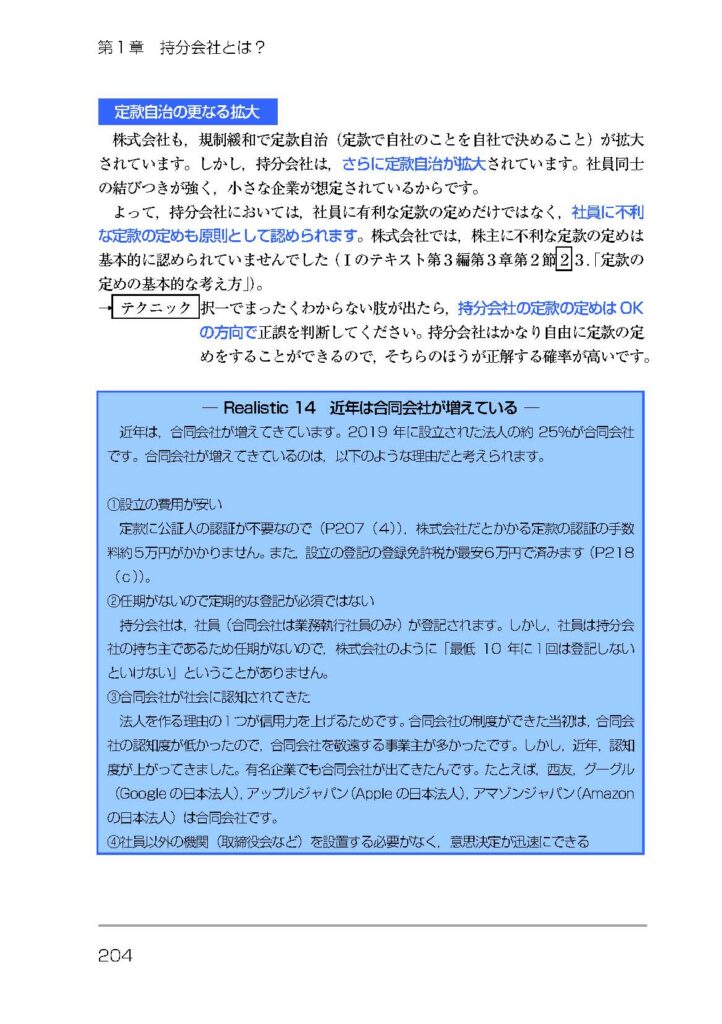

①イメージが湧かず遠い世界のハナシに思える

会社に勤めたことがある方は多いと思います。

しかし、会社法で定められているルールは、会社の作り方、株式、組織など、経営陣が考えるべきことであり、会社員の方からは少し距離のあることです。

②規定がかなり細かい

学習を始めると「細かいな……」と感じるのが、会社法・商業登記法です。単純に暗記しようとしても、太刀打ちできません。

このテキストでは、これらを克服するための工夫をしました。

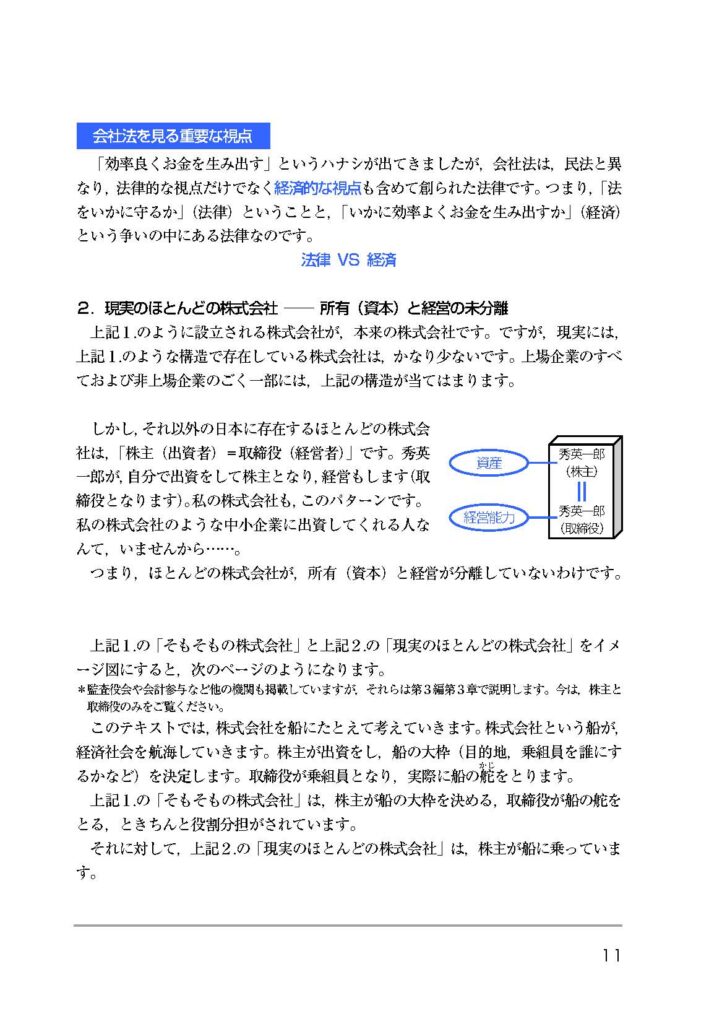

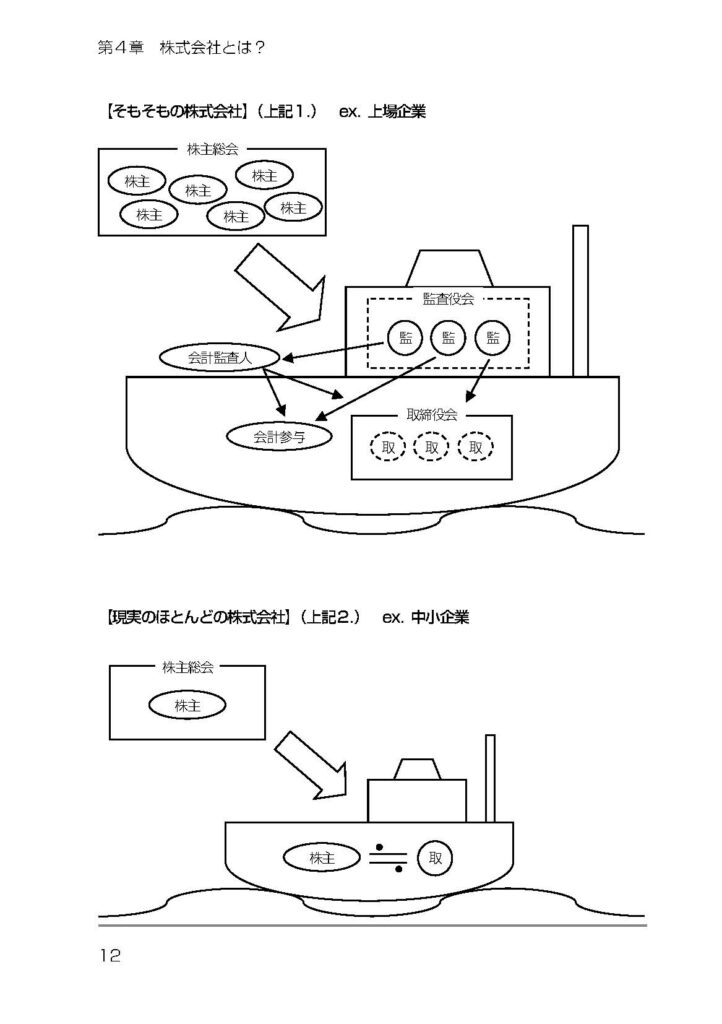

①についてですが、会社とはどのようなものなのかを知っていただくため、会社の実態を色々な形で記載しました。

イメージが湧くようになっていただくため、試験には出ないデータなども記載しました。

また、私自身が株式会社を経営しているので、それを中小企業の典型例として挙げています。

私の株式会社の実際の書類も示しています。

②についてですが、会社法は「非取締役会設置会社では◯◯の決定、取締役会設置会社では◯◯の決議」などと会社形態によってルールが分かれていることが多いです。

これらを“整理”できるかが、勝負所です。整理するためには「表」が最適です。

よって、民法や不動産登記法のテキストと異なり、表を多用しました。

しかし、単なるまとめ教材になるとテキストとして意味がないので、表には理由付けも入れています。「表と理由のハイブリッドテキスト」といえると思います。

このテキストの商業登記の申請例は、「開示請求答案の分析に基づく減点されないと思われる最小限の記載」を示したものです。

司法書士試験においては、記述式の採点方法は公表されていません。

そこで、毎年、択一の基準点を突破し、記述の答案が採点された合格者の方と受験生の方に開示請求答案と成績通知書をご提供いただいています。

採点前の答案ですが、本試験で書いた答案を法務省から開示してもらうことができます。

その数は、毎年100~200通になります。

8年間この分析を続けたことで、「この記載なら減点されないと思われる」というものを導き出せています。

記述は時間制限が厳しく、解答を記載する時間を少しでも短縮したいです。

このテキストの申請例はそれを実現するものとなっています。

4.見本

4.誤植(25/10/14更新)

■Ⅰのテキスト

以下の誤植は、「P123/⑦の2行目 24/9/30追記」「P485/2行目 24/10/11追記」は、増刷の際には修正しています。

| 誤(×) | 正(◯) | |

|---|---|---|

| P117/下から3行目

25/2/4追記 |

会社法52条2項2号 | 会社法52条2項2号(グレーのマーカーを削除) |

| P123/⑦の2行目

24/9/30追記 |

P282① | P286① |

| P351/2行目

25/8/19追記 |

昭30.6.15民事甲124 | 昭30.6.15民事甲1249 |

| P453/下から5行目

25/5/26追記 |

半数が天下りはダメ | 過半数が天下りはダメ |

| P485/2行目

24/10/11追記 |

P397~398の1. | P399~400の1. |

■Ⅱのテキスト

以下の誤植は、増刷の際には修正しています。

| 誤(×) | 正(◯) | |

|---|---|---|

| P149の下から7~5行目

25/10/14追記 |

決定する場合は、分配可能額の規制はありません……業務執行者等の責任が生じない機会

|

決定した場合は、配当を行った事業年度に関する決算をして事後的に欠損が発生しても(分配可能額がマイナスになっても)業務執行者等は責任を問われません……業務執行者等の欠損てん補責任が事後的に生じない機会

|

| P234/下から6行目

23/11/6追記 |

上記①のⅰの | 上記①のⅱの |

| P332/下から9行目 | に反対する反対する | に反対する |

| P440/4~5行目

25/1/30追記 |

東京法務局に | 東京法務局新宿出張所に |

4.令和6年4月の商業登記規則の改正による修正点(24/9/27追記)

令和6年4月、商業登記規則が改正され、代表取締役等の住所の非表示措置の制度が導入されました(令和6年10月1日施行)。

この改正に伴い、以下のデータ記載の修正が必要となります。

以下の修正点は、増刷の際には修正しています。

・令和6年4月商業登記規則改正による『【第3版】リアリスティック会社法・商法・商業登記法Ⅰ・Ⅱ』の修正(PDF)

4.令和6年11月の公証人手数料令の改正による修正点(24/11/23追記)

令和6年11月22日、公証人手数料令の改正の改正がされました(令和6年12月1日施行)。

この改正に伴い、以下の修正が必要となります。

■Ⅰのテキスト

| 修正前 | 修正後 | |

|---|---|---|

| P79/(1)の4行目 |

・資本金の額等が100万円未満である場合 → 3万円

|

・資本金の額等が100万円未満である場合 → 3万円

ただし、以下の①~③の要件を充たす場合には1万5000円

①発起人が全員自然人かつ3人以下

②発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける

③取締役会を設置していない

|

4.令和7年2月の登記手数料令・令和7年3月の商業登記規則の改正による修正点(25/3/26追記)

令和7年2月19日に登記手数料令、令和7年3月26日に商業登記規則の改正がされました(令和7年4月1日施行)。

この改正に伴い、以下の修正が必要となります。

■Ⅰのテキスト

| 修正前 | 修正後 | |

|---|---|---|

| P43/下から3~1行目 |

証明期間は3か月から27か月の間で選ぶことができますが、3か月刻みで発行手数料が変わります。3か月だと1300円ですが、27か月だと9300円します……。

|

証明期間は1か月または3か月から27か月の間(ただし、3か月の整数倍の期間)で選ぶことができますが、1か月刻みで発行手数料が変わります。3か月だと1100円ですが、27か月だと8300円します……。

|

4.令和7年3月の商業登記規則の改正による修正点(25/11/14追記)

令和7年3月、商業登記規則が改正され、管轄外の本店移転の登記の印鑑届書の提出が不要となりました(令和7年4月21日施行)。

この改正に伴い、以下のデータ記載の修正が必要となります。

・令和7年3月商業登記規則改正による『【第3版】リアリスティック会社法・商法・商業登記法Ⅱ』の修正(PDF)

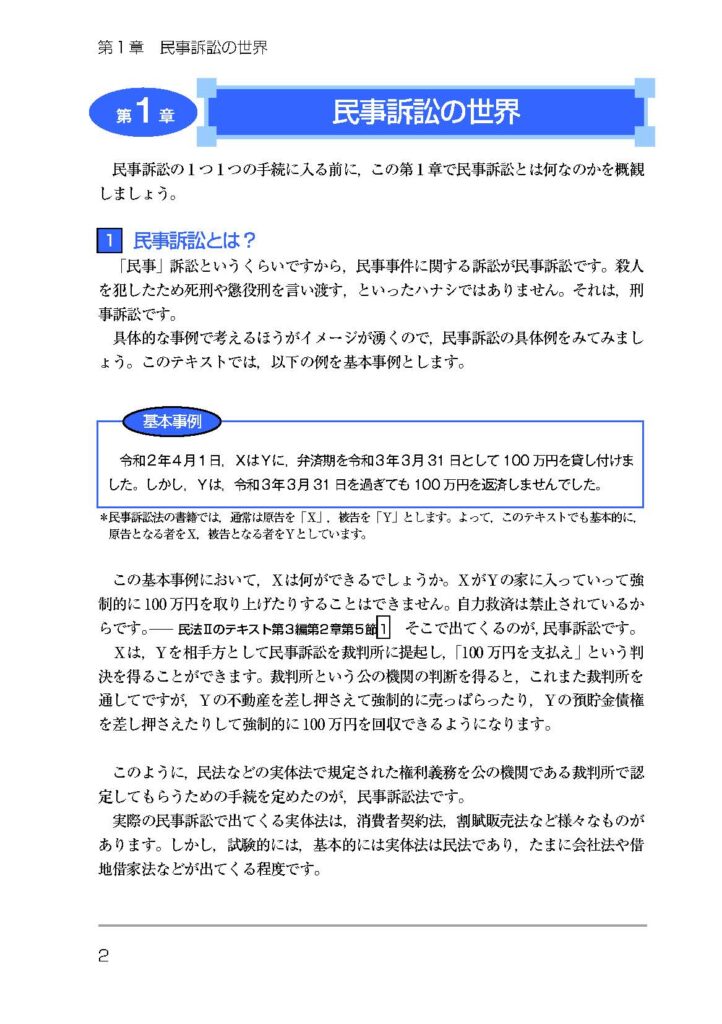

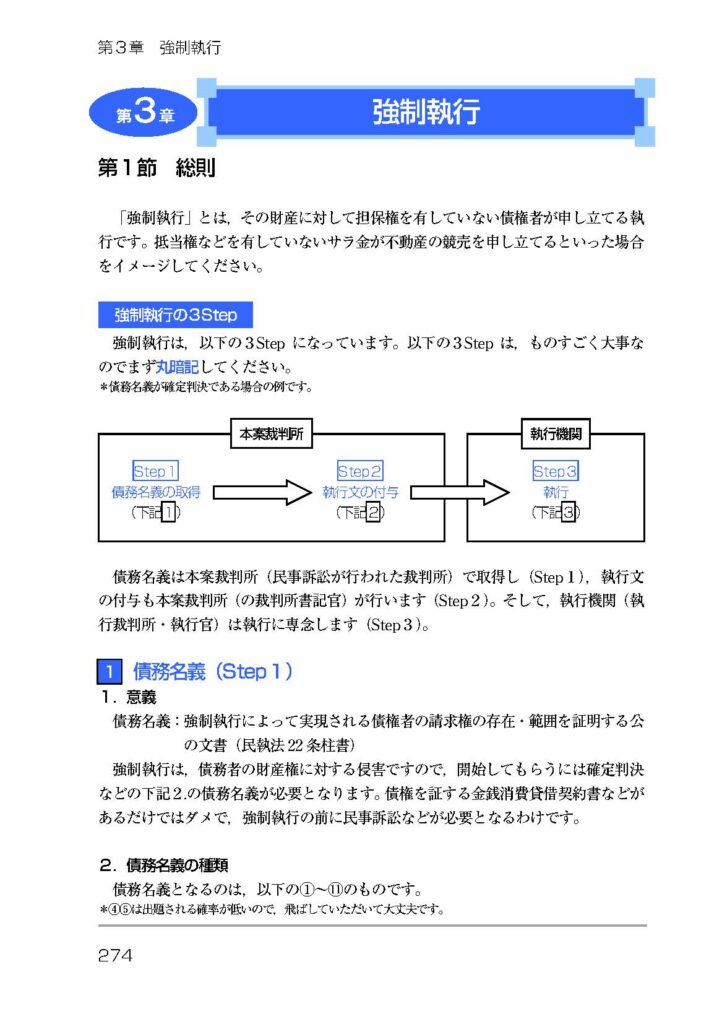

民事訴訟法・民事執行法・民事保全法

5.概要

その原因は、主に以下の2つです。

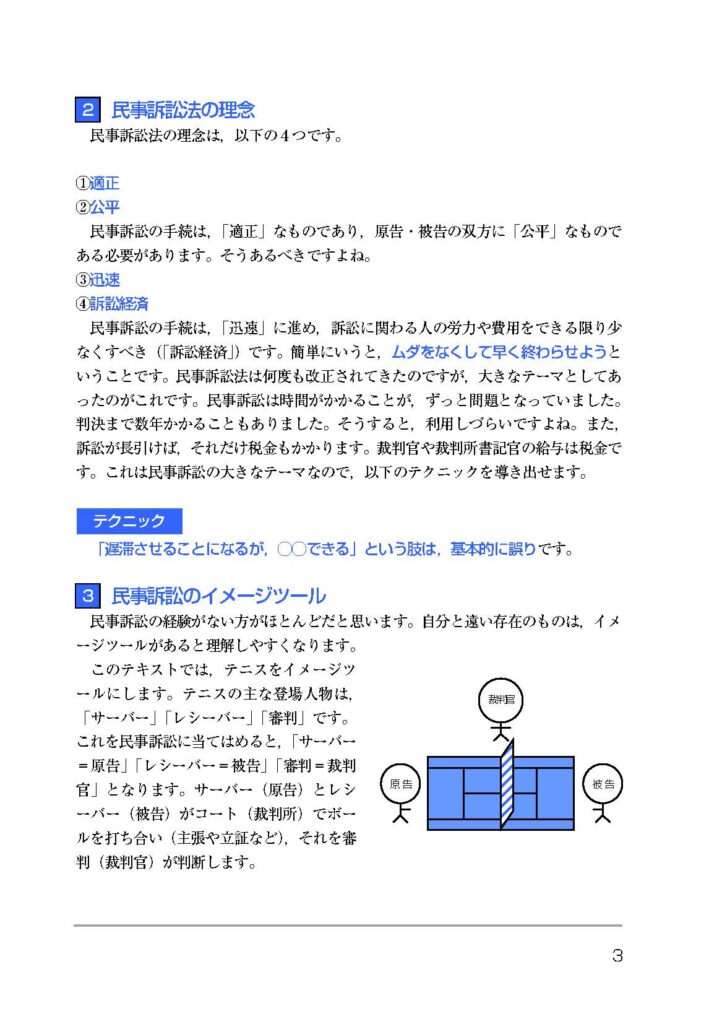

①イメージが湧かない

民事訴訟の経験がある方は、ほとんどいません。また、テレビドラマなどでも、刑事訴訟はよく出てくるのですが、民事訴訟はあまり出てきません。

②体系がわからない

処分権主義、弁論主義といわれても、それがどのような位置づけなのかがわからず理解が進まないという方が多いです。

このテキストでは、これらを克服するための工夫をしました。

①についてですが、試験には出ない民事訴訟の小話や実際の訴訟ではどうしているかなどのエピソードを多く入れました。

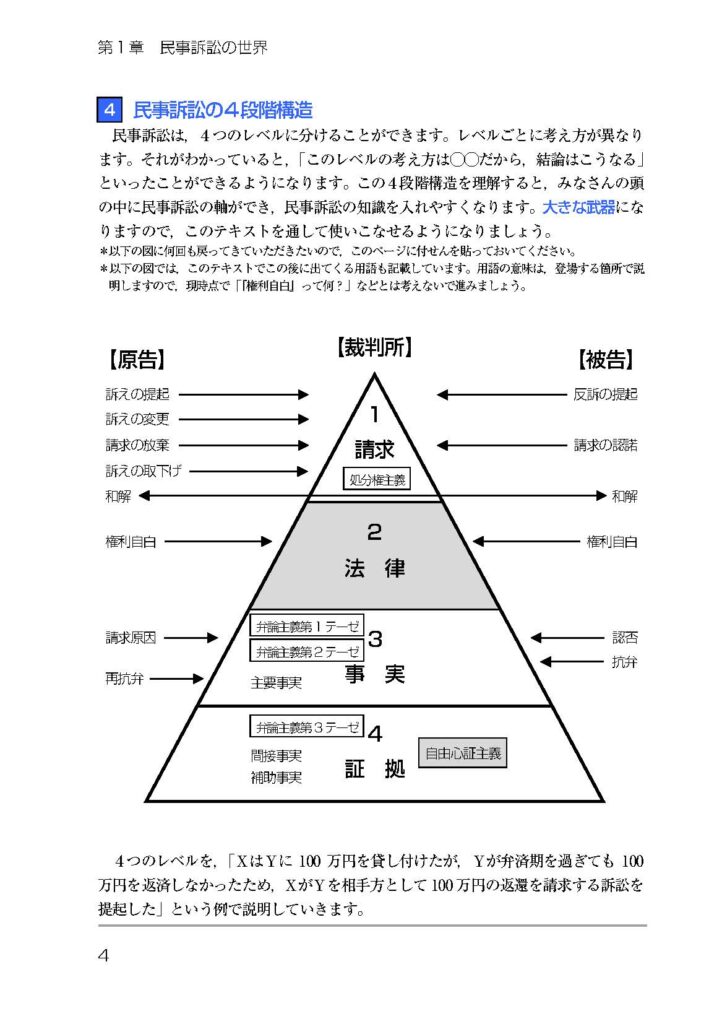

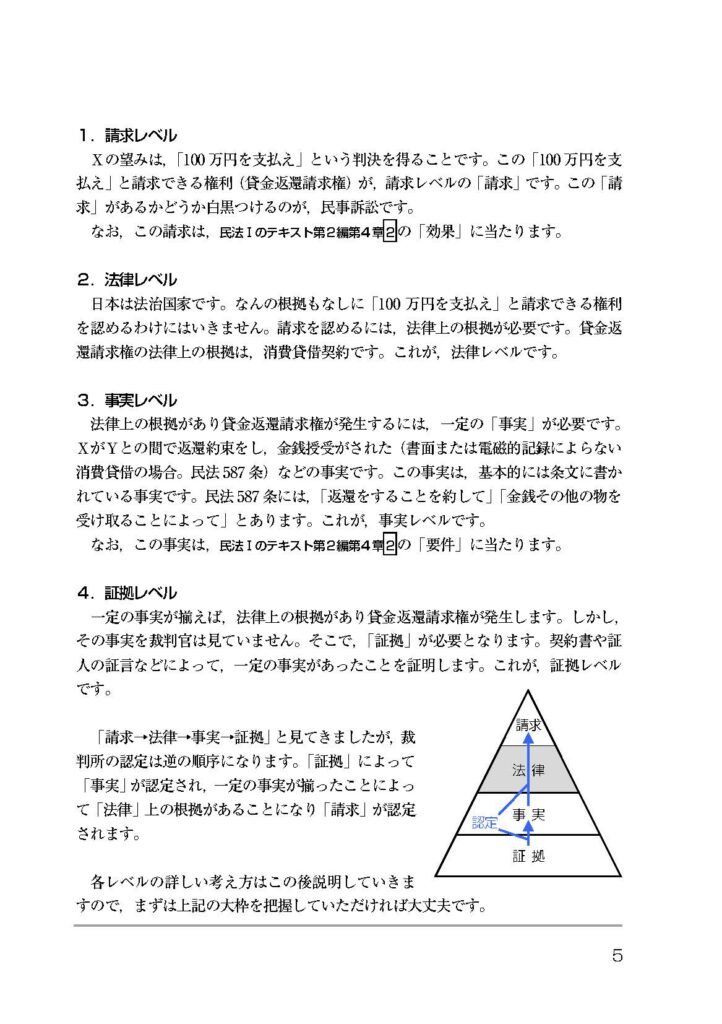

②についてですが、民事訴訟法については、「民事訴訟の4段階構造」というピラミッド型で民事訴訟を理解していく手法を採りました(P4参照)。

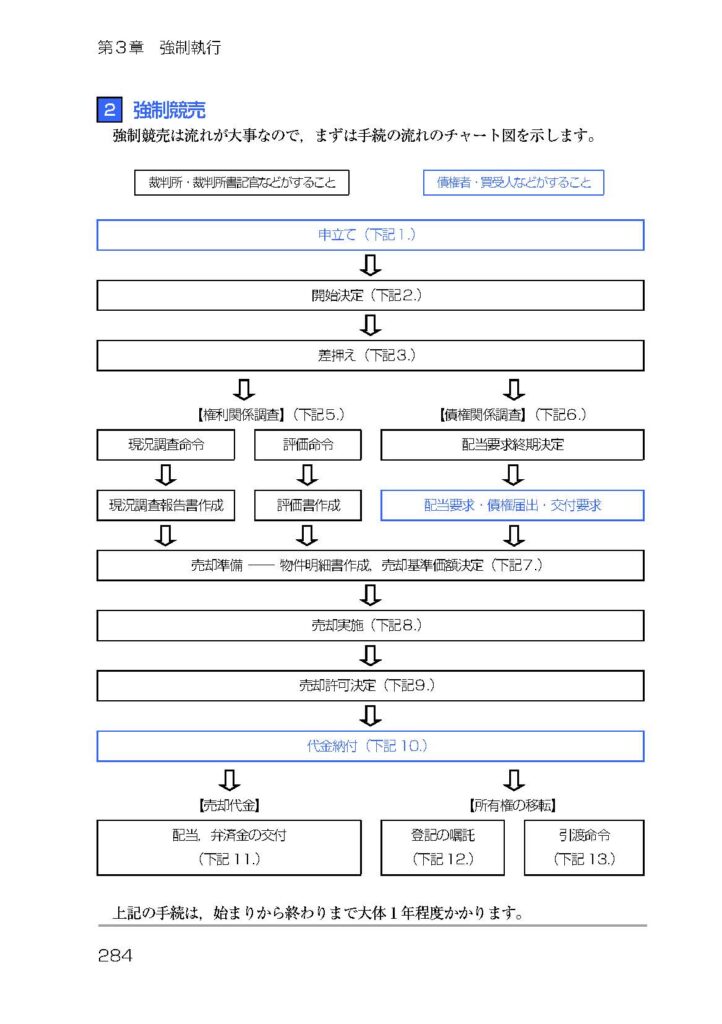

また、手続法は手続の流れが大事なので、民事訴訟法・民事執行法・民事保全法の全般で、手続のチャート図を多く入れました。

5.見本

5.誤植

*まだ誤植は発見されていません。

供託法・司法書士法

6.概要

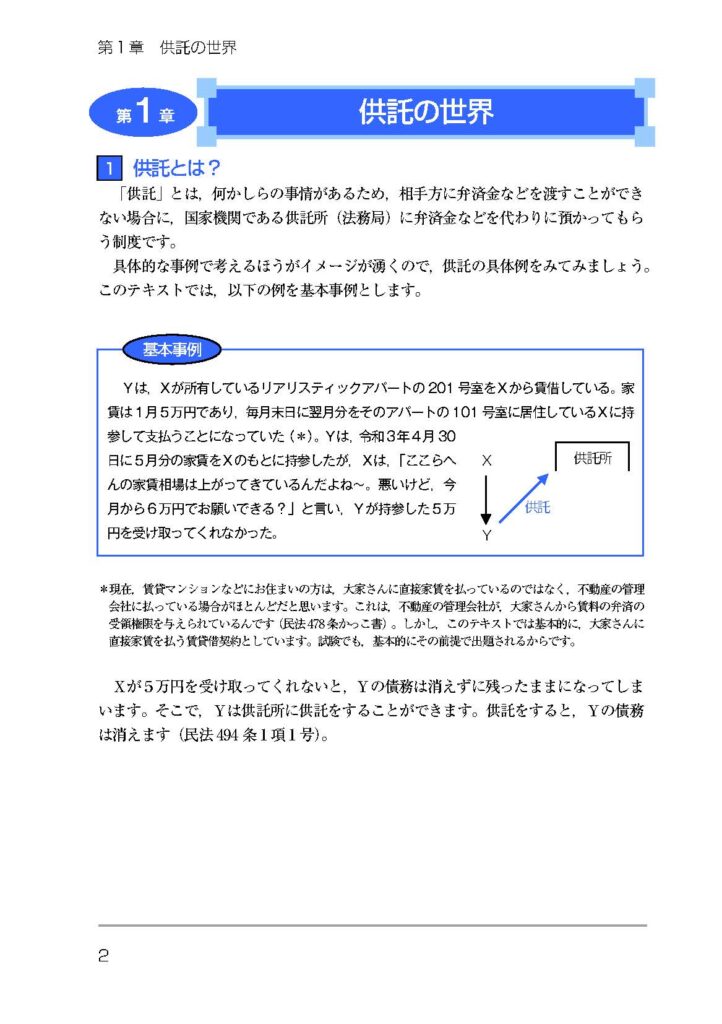

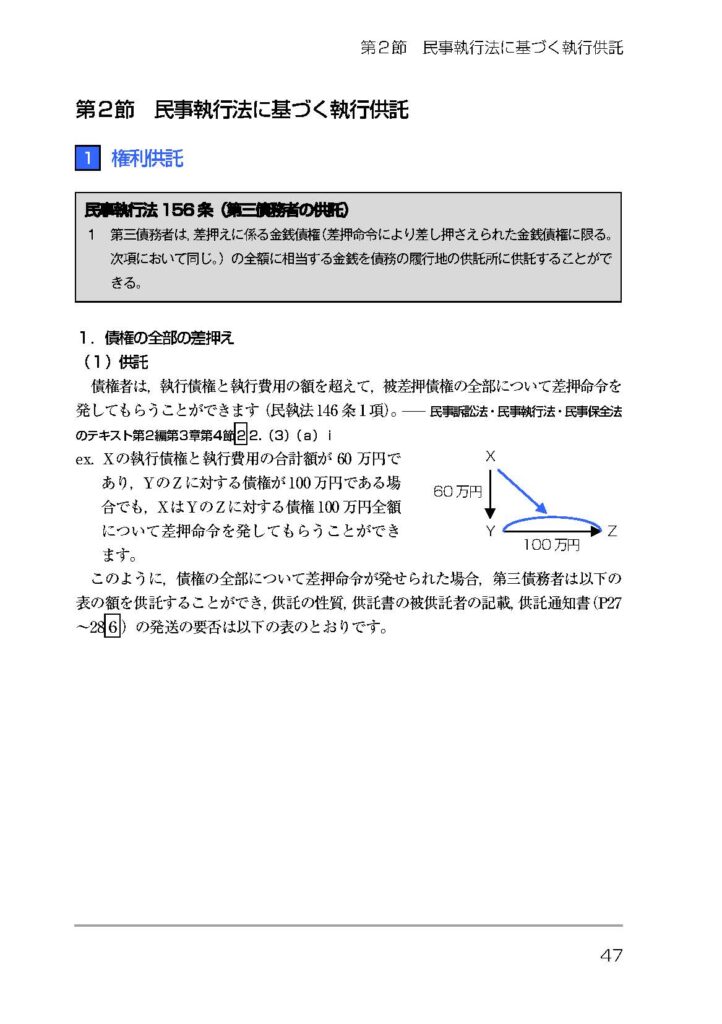

そこで、このテキストでは、供託書や払渡請求書の見本を示すなど、イメージの湧く工夫をこらしました。

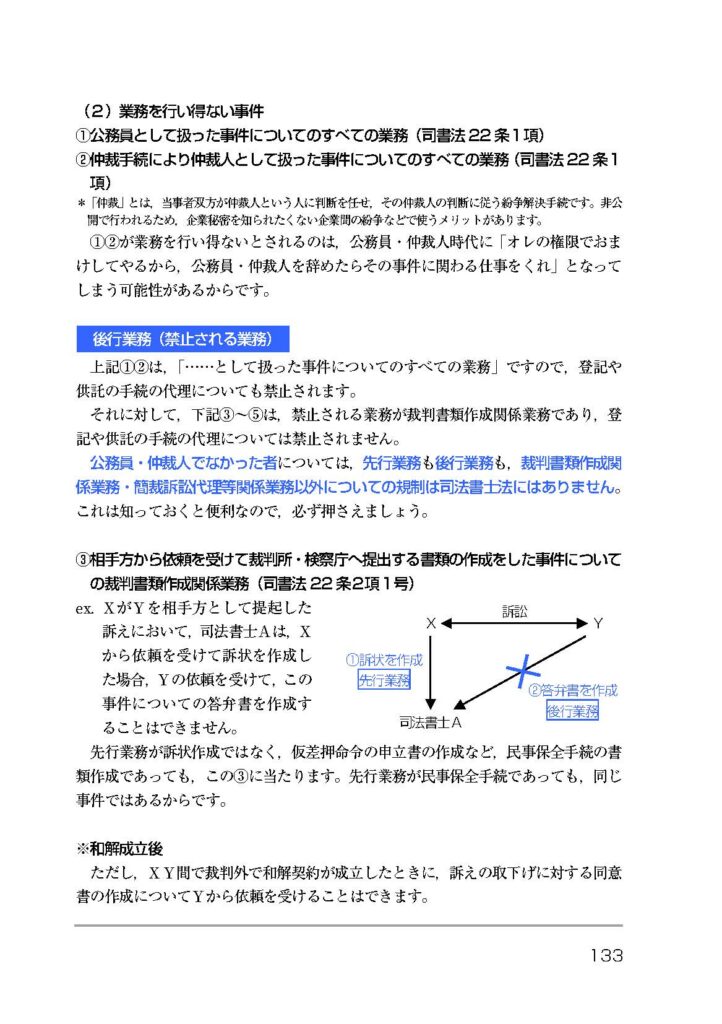

司法書士法は、司法書士、つまり、将来のみなさんについて規定した法律です。合格後に1番関係のある法律といってもよいので、当事者意識を持って学習しましょう。

なお、試験対策的なことを申し上げると、供託法と司法書士法は、毎年ほとんど、基本知識のみで全問正解できる科目です。

過去問知識のみで全問正解できる年度もあります。

そのため、全問正解を狙いにいくのですが、単に全問正解すればよいわけではありません。

時間をあまりかけずに全問正解する必要があります。

そうすれば、他の科目に時間を使い、他の科目の点数も上げることができます。

供託法と司法書士法は、こういったことも、試験という戦いを勝ち抜くために戦略上キーになります。

6.見本

6.誤植

*まだ誤植は発見されていません。

6.令和7年11月の供託規則の改正による修正点(25/11/26追記)

令和7年11月、供託規則が改正されました(令和7年12月1日施行)。

この改正に伴い、以下のデータ記載の修正が必要となります。

・令和7年11月の供託規則の改正による『【第3版】リアリスティック供託法・司法書士法』(PDF)

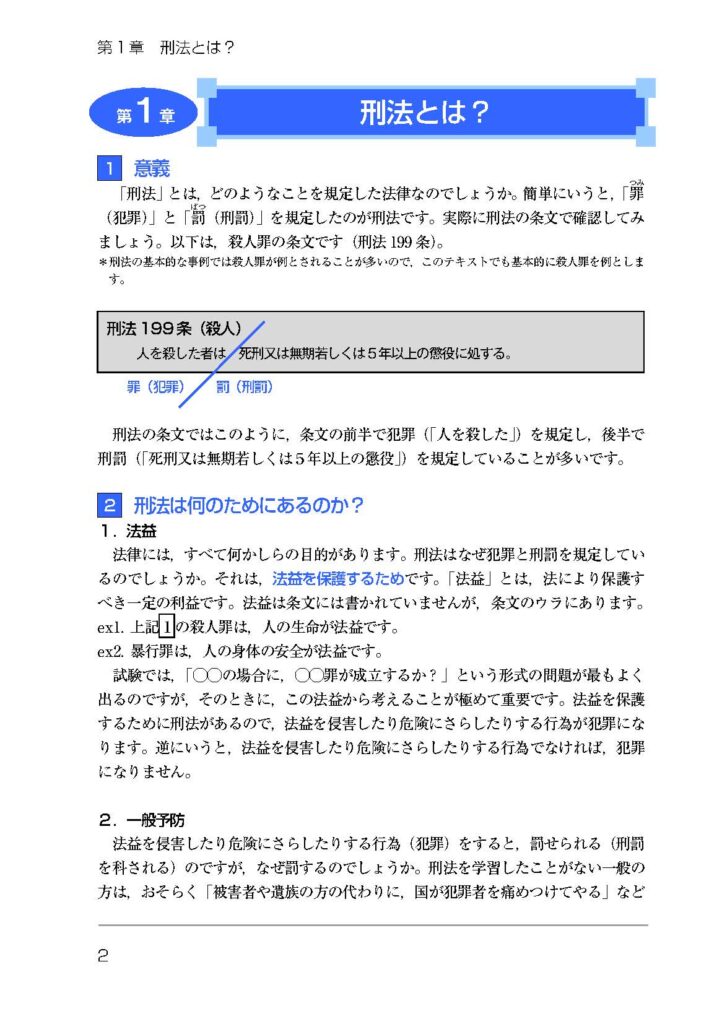

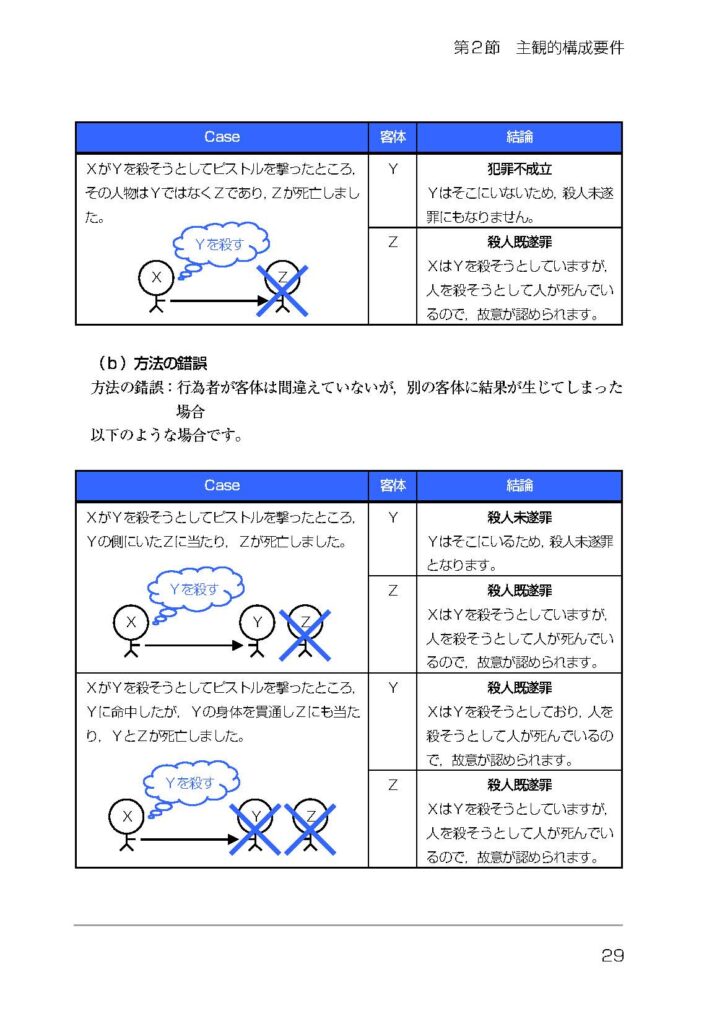

刑法

7.概要

国家が、強制的に市民の身体を拘束したり、場合によっては命を奪う根拠となる実体法が刑法です。

なぜそのようなことが許されるのか、刑法は何のためにあるのか、といったことは、絶対的な答えが出ることはないでしょうが、永遠に議論を続けないといけません。議論をして、理論を突き詰めていかないといけないのです。

国家が市民の命を奪うことまであるわけですから。

しかし、司法書士試験では、そういった深い議論まで踏み込む必要はありません。

深い議論や突き詰めた理論の整合性は、求められていません。

よって、「楽しむ」くらいが丁度よいスタンスです。みなさんはおそらく、刑事モノのドラマや映画が好きですよね。

あれだけ刑事モノのドラマや映画が多いことからも、刑事事件に興味のある方は多いと思います。最初は、その延長くらいのスタンスで構いません。

もちろん、刑法を法律として学びますので、理解すべき理論はしっかりと理解して、記憶すべきことは記憶する必要があります。

しかし、刑法は楽しんで学習して欲しいです。

これまで、不動産登記法、会社法、商業登記法と、ヘビーな科目が多かったですよね。

刑法くらいは、楽しんで学習しましょう。

7.見本

■以下の改正に完全対応

・令和4年の侮辱罪の厳罰化

・令和4年の拘禁刑の創設

・令和5年の性犯罪の改正

7.誤植(26/2/7更新)

| 誤(×) | 正(◯) | |

|---|---|---|

| P19/6行目

26/2/7追記 |

Xが | Aが |

| P104/②

25/8/4追記 |

②初度の執行猶予の際に保護観察(P105(4))に付されていないこと(刑法25条2項ただし書)

|

②再度の執行猶予がされて保護観察に付された者(P105(4))でないこと(刑法25条2項ただし書)

|

憲法

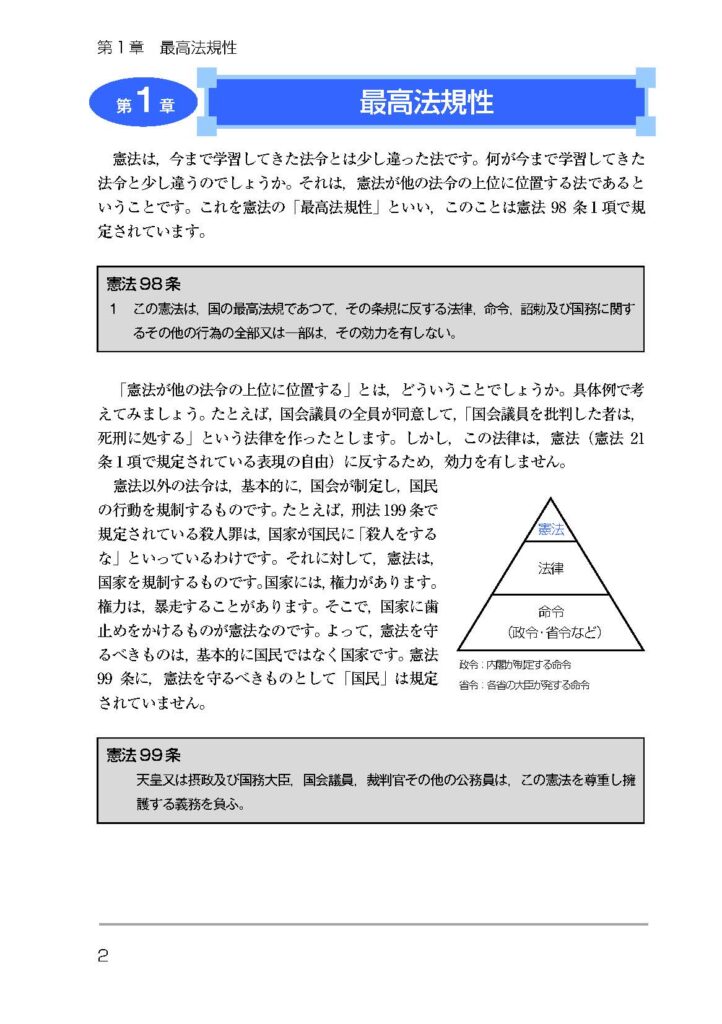

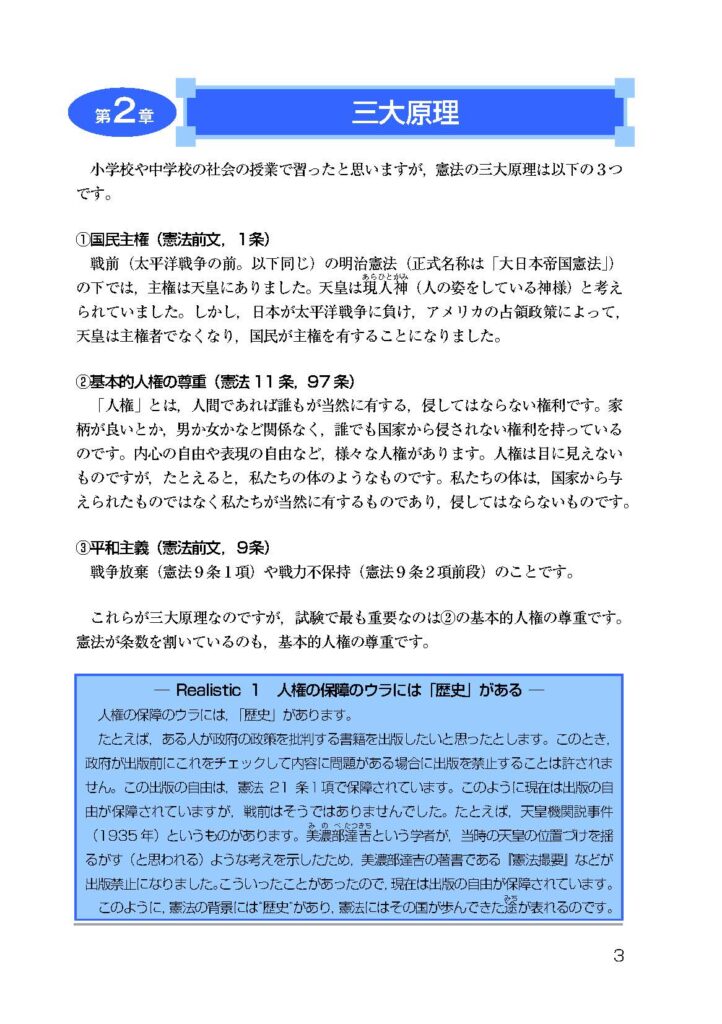

8.概要

抽象的で小難しい言い回しが多いことが原因です。

それは、憲法が、他の法令の上位に位置する法だからです。

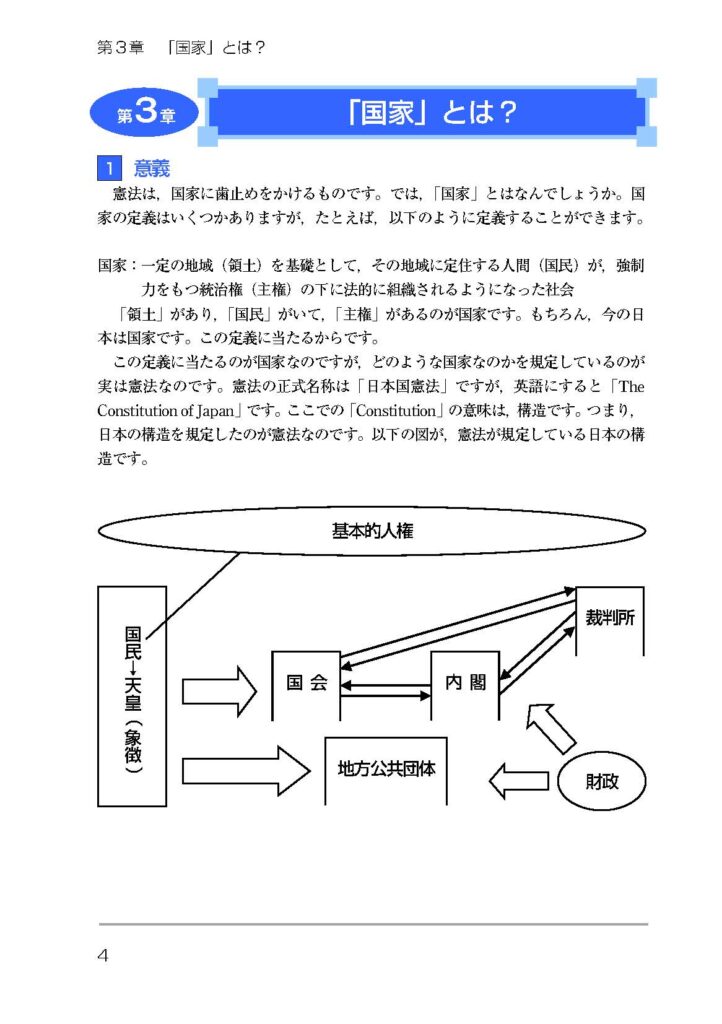

そこで、本書では、「憲法とは何なのか?」というハナシから始め(第1編)、憲法について「ニュースとかで聞いたことはあるけど……」という方でも一から学習できるように書きました。

また、憲法について考えるときに、①学問的アプローチ、②歴史的アプローチ、③政治的アプローチがあるといわれています。試験科目として学習するので、①の学問的アプローチを基本としていますが、理解に必要な範囲内で、②の歴史的アプローチや③の政治的アプローチも採り入れています。

司法書士試験の試験科目は非常に多いですが、これが最後の科目です。憲法も攻略し、合格に突き進みましょう。

8.見本

8.誤植

*まだ誤植は発見されていません。

8.増刷の際の修正点(25/6/24追記)

増刷の際に、改正点などを反映させています。

■第2刷の際の修正点

*第2刷は巻末に「令和5年4月1日第2刷発行」の記載あり(この記載があれば以下の修正点は対応済み)

| 修正前 | 修正後 | |

|---|---|---|

| P56/下から14~13行目

※令和4年12月の民法改正によるもの |

※この最高裁判所の判決を受けて、平成28年の民法改正により、旧民法733条、746条が改正され、女性の再婚禁止期間が100日となりました。―― 民法Ⅲのテキスト第9編第3章第2節22.(3)、第3節21.(3)② | ※この最高裁判所の判決を受けて、平成28年の民法改正により、旧民法733条、746条が改正され、女性の再婚禁止期間が100日となりました。その後、令和4年の民法改正により、女性の再婚禁止期間が廃止されました。この改正は、令和4年12月から1年6か月以内に施行されます。 |

| P59/下から10行目

※公職選挙法の改正によるもの |

245人

|

248人

|

| P201/下から4行目

※改正によりこの制度が廃止されたため |

ex. 独占禁止法に基づいて、行政機関である公正取引委員会が審決を行います。 |

※削除

|

■第3刷の際の修正点

*第3刷は巻末に「令和7年6月15日第3刷発行」の記載あり(この記載があれば以下の修正点は対応済み)

令和4年6月の刑法の改正により、懲役刑と禁錮刑が拘禁刑に一本化されました。この改正の施行は令和7年6月1日であり、令和8年度司法書士試験から出題範囲になります。よって、令和7年6月15日の増刷(第3刷)の際に、以下のデータの表の修正を行いました。

・『リアリスティック憲法』の第3刷の修正(PDF)

記述の問題集

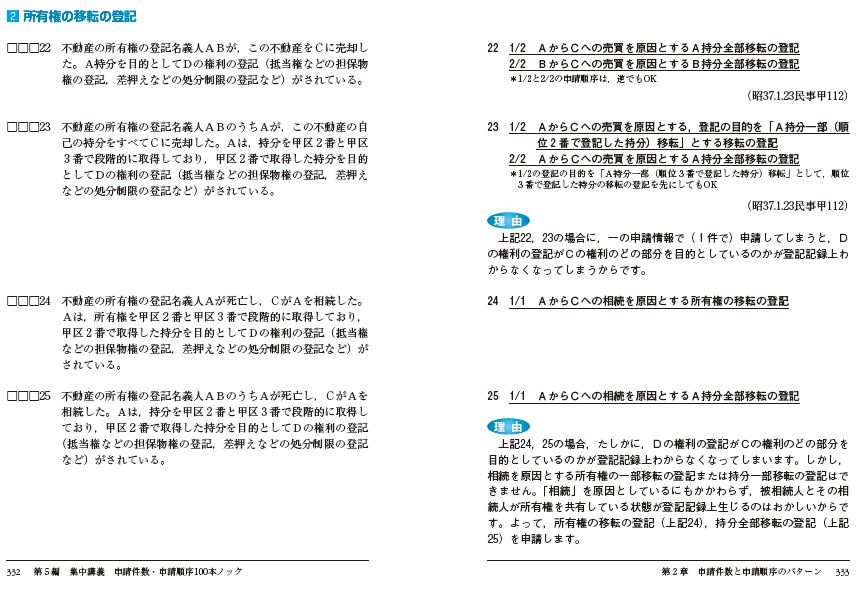

9-1.概要(基本編)

本問題集は、不動産登記と商業登記の記述の基本論点を網羅しています。本問題集を何回も繰り返し解き、解説で説明している思考過程を頭に刻み込めば、基本は万全になります。あとは、本試験形式の問題で練習をすれば、記述で他の受験生の方に差を付けるくらいの点数が取れるようになります。私のこれまでの講義、執筆、本試験問題の分析のすべてをこの問題集に注ぎ込みましたので、そのような問題集になっています。

本問題集が、司法書士試験の記述対策の最大の武器になることを期待して、世に送り出します。

本書については、以下の動画で紹介しています。

9-1.誤植(基本編)24/11/12更新

※巻末に「令和6年12月30日 第2刷発行」の記載があれば以下の誤植のうち、「24/2/19追記」以外は修正済みです(増刷の際に修正しました)。

| 誤(×) | 正(◯) | |

|---|---|---|

| P86/10行目 | 更正を原因とする | 錯誤を原因とする |

| P183/下から8行目

24/11/12追記 |

株式会社ホーム自動車と株式会社ミンジは | 株式会社ホーム自動車と民事一郎は |

| P315/5行目 | 株式の数を超えるため | 株式の数未満のため |

| P324/11行目

P324/14行目 23/12/1追記 |

超えると

超えて

|

下回ると

下回って

|

| P343/下から12行目

23/12/1追記 |

取締役A、B、C、EおよびF |

取締役A、B、CおよびE |

| P404/解答例の下から2行目

24/2/19追記 |

監査役全員の同意書 *8 |

監査役全員の同意書 1通 *8 |

9-1.令和7年1月の不動産登記規則の改正(検索用情報の申出)による修正点(25/8/22追記)

令和7年1月、不動産登記規則が改正され、検索用情報の申出の制度が導入されました。

また、この制度についての通達が、令和7年3月3日に発出されました(令7.3.3民二.373)。

この改正の施行は令和7年4月21日であり、令和8年度司法書士試験から出題範囲になります。

この改正に伴い、以下のデータ記載の修正が必要となります。

・令和7年1月の不動産登記規則の改正によるテキストおよび問題集の修正(PDF)

9-2.概要(応用編)

本試験を再現した記述の問題は、予備校の記述の講座、答練、模試の問題以外には、ほとんどありませんでした。「問題集としてあったら記述対策の非常に大きな武器になるのではないか」、そう考えていました。

本問題集は、形式と難易度ともに、近年の本試験を再現しています。本問題集の問題を解けるかが、本試験の記述の問題を解けるレベルになったかどうかの判断基準となります。初めは解けなくても構いません。「本問題集の問題を解く→テキストに戻って知識を確認する、記述の解法本に戻って解法を確認する→また本問題集の問題を解く」を繰り返せば、解けるようになります。

また、本試験の“悪い所”も再現しています。本試験の記述の問題は、毎年、予備校から「分量が多すぎる」「この論点は細かすぎる」といった批判をされます。本問題集の一部の問題も、本試験で出題されたら予備校から批判されるでしょう。もちろん、本問題集のほとんどの問題は、“良問”といわれることを目指して作りました。しかし、本試験では、“悪問”も出題されるので、あえて悪問も作りました。まさに「本試験再現問題集」になっているかと思います。

本書については、以下の動画で紹介しています。

9-2.誤植(応用編)25/10/10更新

| 誤(×) | 正(◯) | |

|---|---|---|

| P55/下から11行目 | 民事太郎に対して、 | ※削除 |

| P153/スおよびセ(2個所)

25/10/10追記 |

令和6年5月1日発行の | 令和6年6月1日発行の |

| P172/①のスおよびセ(2個所)

25/10/10追記 |

令和6年5月1日発行の | 令和6年6月1日発行の |

| P207/12~14行目

25/2/5追記 |

2/2の仮登記に基づく本登記の前提として、必要となる登記です(昭38.12.27民事甲3315) | 1/2の1番抵当権の抹消の登記の前提として、必要となる登記です |

| P394/6行目

25/4/8追記 |

令和6年5月25日をもって | 令和6年3月25日をもって |

9-2.令和7年1月の不動産登記規則の改正(検索用情報の申出)による修正点(25/8/22追記)

令和7年1月、不動産登記規則が改正され、検索用情報の申出の制度が導入されました。

また、この制度についての通達が、令和7年3月3日に発出されました(令7.3.3民二.373)。

この改正の施行は令和7年4月21日であり、令和8年度司法書士試験から出題範囲になります。

この改正に伴い、以下のデータ記載の修正が必要となります。

・令和7年1月の不動産登記規則の改正によるテキストおよび問題集の修正(PDF)

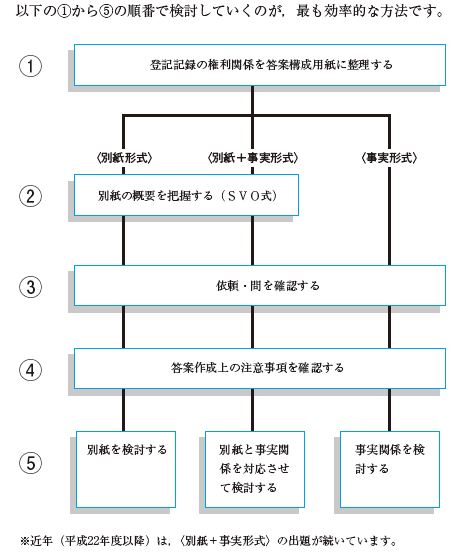

記述の解法

10-1.概要(不動産登記)

①時間制限の厳しい中で実体法と手続法の知識を思い出さなければならない

択一は、示された文が正しいか誤っているかを判断すればよいだけです。しかし、記述は、ヒントが少ない中で知識を思い出す必要があります。同じ知識でも、記述のほうがヒントが少ないため思い出すハードルが高いのです。

②時間制限の厳しい中でミスを減らさなければならない

最後に合格と不合格を分けるのは、ミスがどれだけ少ないかです。短い時間で膨大な情報の処理を要求されるため、対策をしておかないとミスが多発してしまいます。

本書は、この2点の克服をするためのものです。権利関係を図形を用いて整理し(①の対策)、解く順序をガチガチに指定して可能な限り機械的に解けるようにする(②の対策)など、記述の解き方を示しています。こういった解き方のことを「解法」と言います。本書の解法を身につければ、本試験の問題を征服できます。

10-1.見本(不動産登記)

10-1.誤植(不動産登記)

以下の誤植のうち、「P326/10行目」は増刷の際には修正しています。

| 誤(×) | 正(◯) | |

|---|---|---|

| P258/7行目

25/3/5追記 |

組織変更前の | 組織変更後の |

| P258/11行目

25/3/5追記 |

組織変更後の | 組織変更前の |

| P326/10行目 | 原告は、被告に対して | 被告は、原告に対して |

10-1.増刷の際の修正点(不動産登記)25/5/28追記

増刷の際に、改正点を反映させています。

■第2刷の際の修正点

*第2刷は巻末に「2021年5月20日第2刷発行」の記載あり(この記載があれば以下の修正点は対応済み)

| 修正前 | 修正後 | |

|---|---|---|

| P150/下から2~1行目 | 法人の印鑑証明書の添付は不要とする改正が検討されています。改正の情報にご注意ください。 | 会社法人等番号を提供すると省略することができます(不登規48条1号、49条2項1号)。 |

| P260/下から4行目 | 2つ | 3つ |

| P260/1番下の行の下 | ※追加 | 「・株式交付」を追加 |

| P261/1行目 | 株式交換と株式移転 | 株式交換・株式移転・株式交付 |

| P383/2行目 | 2/2 設定を原因とする | 2/2 遺産分割を原因とする |

| P383/4行目 | 2/2 設定を原因とする | 2/2 遺贈を原因とする |

| P383/6行目 | 2/2 設定を原因とする | 2/2 遺産分割を原因とする |

■第3刷の際の修正点

*第3刷は巻末に「2022年4月10日第3刷発行」の記載あり(この記載があれば上記「■第2刷の際の修正点」に加えて以下の修正点も対応済み)

| 修正前 | 修正後 | |

|---|---|---|

| P322/2~3行目 | 管理人 | 清算人 |

| P323/3行目 | 管理人 | 清算人 |

| P342/下から5行目 | 相続放棄をした。 | 相続放棄をした(いずれも、Aが死亡してから10年を経過していない)。 |

| P347/下から12行目 ※「るため(最判昭46.1.26。通説)、移転の登記ができます。」の下に追加 |

「*「遺産分割」を原因とするB単有名義とする所有権の更正の登記をBが単独で申請できるとする通達が発出される予定です。」を追加 | |

| P351/下から11行目 ※この点は、令和3年の民法・不動産登記法の改正ではなく、登記研究144P51に見解を合わせたものです。 |

2/3 錯誤を原因とする | 2/3 死産を原因とする |

| P352/2行目 | 管理人 | 清算人 |

| P352/下から3行目 | 管理人 | 清算人 |

| P353/3行目 | 管理人 | 清算人 |

| P353/4行目 | 民法第958条の3 | 民法第958条の2 |

| P353/10行目 | 管理人 | 清算人 |

| P353/13行目 | 管理人 | 清算人 |

| P358/下から4行目 | みなされた。 | みなされた(いずれも、Aが死亡してから10年を経過していない)。 |

| P387/下から4~3行目 | 登記権利者と登記義務者による共同申請により行うため、 | ※削除 |

■第4刷の際の修正点

*第4刷は巻末に「2022年12月20日第4刷発行」の記載あり(この記載があれば上記「■第2刷の際の修正点」「■第3刷の際の修正点」に加えて以下の修正点も対応済み)

| 修正前 | 修正後 | |

|---|---|---|

| P159/9~10行目 | 不登令別表30添付情報ロ | 不登令別表30添付情報ハ |

| P382/2~5行目 | *の文章 | ※削除 |

■第5刷の際の修正点

*第5刷は巻末に「2023年6月10日第5刷発行」の記載あり(この記載があれば上記「■第2刷の際の修正点」「■第3刷の際の修正点」「■第4刷の際の修正点」に加えて以下の修正点も対応済み)

| 修正前 | 修正後 | |

|---|---|---|

| P358/5~6行目 | Bが相続する旨が指定された遺言が発見された、 | ※削除 |

| P358/8行目 | Cが相続放棄をした、 | ※削除 |

| P359/2行目 | 平2.1.20民三.156、 | ※削除 |

| P386/1~2行目 | Aの買戻権の登記がされている。 | Aの買戻権(買戻期間5年)の登記がされている。 |

| P386/下から2行目 | この不動産をBに | この不動産を相続人ではないBに |

| P387/下から2~1行目 | よって、名変登記を省略することはできません。 | よって、相続人以外の者への遺贈を原因とする所有権の移転の登記の前提としては、名変登記を省略することはできません。 |

■第6刷の際の修正点

*第6刷は巻末に「2024年6月10日第6刷発行」の記載あり(この記載があれば上記「■第2刷の際の修正点」「■第3刷の際の修正点」「■第4刷の際の修正点」「■第5刷の際の修正点」に加えて以下の修正点も対応済み)

| 修正前 | 修正後 | |

|---|---|---|

| P345/下から8行目 ※具体的に登記の目的を記載しました |

2/2 BCからEへの売買を原因とする所有権の移転の登記 | 2/2 BCからEへの売買を原因とする共有者全員持分全部移転の登記 |

| P345/下から5行目 ※具体的に登記の目的を記載しました |

2/2 BCからDへの売買を原因とする所有権の移転の登記 | 2/2 BCからDへの売買を原因とする共有者全員持分全部移転の登記 |

■第7刷の際の修正点

*第7刷は巻末に「2025年5月20日第7刷発行」の記載あり(この記載があれば上記「■第2刷の際の修正点」「■第3刷の際の修正点」「■第4刷の際の修正点」「■第5刷の際の修正点」「■第6刷の際の修正点」に加えて以下の修正点も対応済み)

| 修正前 | 修正後 | |

|---|---|---|

| P247/最下部 | ※追加 | *「ケ」は,株式会社ひだまり銀行の印鑑証明書ですが,会社法人等番号を提供することで省略することもできます(不登規48条1号、49条2項1号)。 |

| P347/下から12~11行目 | *「遺産分割」を原因とするB単有名義とする所有権の更正の登記をBが単独で申請できるとする通達が発出される予定です。 | *「遺産分割」を原因とするB単有名義とする所有権の更正の登記をBが単独で申請することもできます(令5.3.28民二.538)。 |

10-2.概要(商業登記)

①時間制限の厳しい中で実体法と手続法の知識を思い出さなければならない

②時間制限の厳しい中でミスを減らさなければならない

本書は、商業登記(記述)におけるこの2点の克服をするためのものです。必要最小限の図を描いて事案を整理し(①の対策)、解く順序をガチガチに指定して可能な限り機械的に解けるようにする(②の対策)など、記述の解き方を示しています。

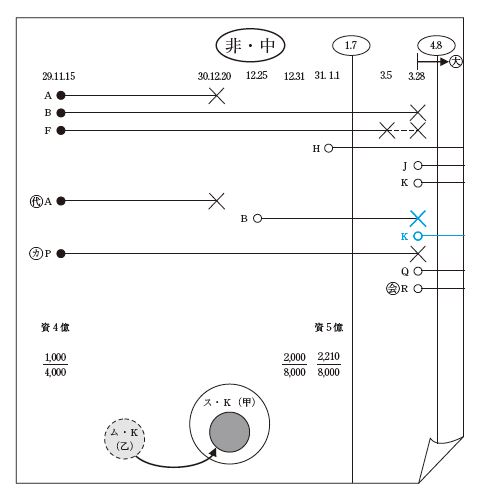

10-2.見本(商業登記)

10-2.誤植(商業登記)

*まだ誤植は発見されていません。

10-2.増刷の際の修正点(商業登記)25/5/28追記

増刷の際に、改正点を反映させています。

■第2刷の際の修正点

*第2刷は巻末に「2021年10月20日第2刷発行」の記載あり(この記載があれば以下の修正点は対応済み)

| 修正前 | 修正後 | |

|---|---|---|

| P39/下から3行目 | ないからです。 | ないからです。株式交付が挙げられていないのは、株式交付の株式交付子会社の株主は、申込みまたは総数譲渡契約をした者だけが株式を譲り渡す、つまり、株主の意思で譲り渡すからです。 |

| P106/10行目 | や株主リスト | ※削除 |

| P106/11行目 | や株主リスト | ※削除 |

| P118/下から4~3行目 | ※以下の文 | ※削除 |

| P275/下から8~7行目 | ※以下の文 | ※削除 |

| P294/下から3行目 | 9号 | 8号 |

| P403/下から1行目 | 9号 | 8号 |

| P407/7行目 | 9号 | 8号 |

| P413/7行目 | 9号 | 8号 |

■第3刷の際の修正点

*第3刷は巻末に「2022年8月10日第3刷発行」の記載あり

※第3刷の修正点はありません。

■第4刷の際の修正点

*第4刷は巻末に「2023年5月10日第4刷発行」の記載あり

※第4刷の修正点はありません。

■第5刷の際の修正点

*第5刷は巻末に「2024年6月10日第5刷発行」の記載あり

※第5刷の修正点はありません。

■第6刷の際の修正点

*第6刷は巻末に「2025年5月20日第6刷発行」の記載あり

※第6刷の修正点はありません。

『スマートリアリ』

11.概要

かつての司法書士試験は、合格率が2.8~3.5%であり、Cランク知識の精度で合否が決まることもありました。

しかし、近年の司法書士試験は、合格率が4.3~5.3%に上がっており、A・Bランク知識の精度で合否が決まります。

そこで、思い切って、Cランク知識はごっそりとカットし、基本的にA・Bランク知識のみを掲載しました。

左のページの問題は、以下の問題で構成されています。

・オリジナル問題

・過去問

・過去問を変形した問題

過去問のみにしていないのは、過去問では基本的に正しいか誤っているかしか問えないためです。

知識によって、習得しなければならない精度が異なります。

事案を見て正しいか誤っているかわかるだけでよい知識もあれば、3つの要件をすべて挙げられたほうがよいといった知識もあります。

よって、「◯◯を3つ挙げなさい」といったオリジナル問題も入れました。

また、過去問も、少し聞き方を変えたほうが役立つものもあります。A・Bランク知識を習得するための最適な問題構成にしました。

11.見本

本書については、以下の動画で紹介しています。

11.誤植

*まだ誤植は発見されていません。

誤植かどうかのお問い合わせ

『リアリスティックテキスト』シリーズについて「誤植でないか?」という箇所を発見した方は、以下のメールアドレスにご連絡いただければ幸いです。

誤植かどうかは複数名の視点から確認する必要があるため、教材の合格者スタッフ複数人と松本で厳重に確認したうえで、ご返信いたします。

info1@tatsumi.co.jp(辰已法律研究所)

また、その他のお問い合わせはすべて、上記のメールアドレス宛て、または、辰已法律研究所・東京本校03-3360-3371(12:00-18:00〔火曜日を除く〕)までお願いいたします。